はじめに

この記事を書いているのは2025年1月31日になります。私は2024年6月11日にYoutubeに動画を初投稿し、同年の12月22日に登録者数10万人を達成いたしました(初投稿から195日・投稿は長尺のみで16本・4本ほど削除済み)。

再生数としては、16本の長尺動画の中、300万回再生1本、20万回再生以上2本、10万回再生以上1本、5万回再生以上が8本です。

それから一ヶ月以上経った現在はすでに登録者は13万人になってしまいましたが、遅れて銀の盾が届いたため、このタイミングで自身のメモとしてこの記事を書くことにしました。

ただ開設当初から右肩上がりに成長してきたわけではなく、開設から3ヶ月目は登録者が100人もいなかったと思いますし、同時期に始めた他のライバルより圧倒的に登録者も再生回数も少なかったです(ただ、当初から戦略は徹底しており、3ヶ月後にようやく評価された形だと思います)。

この記事を書こうと思った理由は、現在のチャンネルは私一人で運営してきましたが、これから仲間を集めて新たなチャンネルを立ち上げたいと思い、自分の頭の中にあるものを一つずつ整理して、正確に言語化して伝える必要が出てきたためです。

著者は本当に10万人の登録者がいるのかという信頼性ですが、チャンネルを紹介してしまうと、後ほど解説する、「視聴者層のバラツキ」が出てしまったり、視聴者に「この人こんな記事書いてるんだ」と思われることで、チャンネルのブランディングに影響が出るため、控えさせていただきます。

そのため、記事のクオリティや著者の信頼性などは読者様自身で判断いただくようお願いいたします。また、これは私の考え方ややり方であり、成功方法は人それぞれで無数にあると思いますので、ご自身の納得のいく部分を取り入れていただけたらと思います。

それではStart!!

どんな時も意識すべきことは「VSEOと視聴者の理解」

上記の注意書きがあったにもかかわらず、少し読んでみようと思っていただいた方々、ありがとうございます。

まず最初に、結論というか、Youtube運営の核になる部分をお話ししてしまいます。

それはこの小タイトルにもあるように、「VSEOと視聴者の理解」たったこれだけです。

(VSEOとはVideo Search Engine Optimizationの略)

たったこれだけと言いましたが、もちろんこの短い一文にはとても深い意味や多くの役割が詰まっており、全ての根幹となるという意味です。

この文をもう少しわかりやすくいうと、自身が動画を届けたい視聴者のことをよく理解し、彼らのためにのみ動画を作る。その動画をきちんと彼らに届けるためにYoutube自体を作っている人たちを理解する。というようになるのですが、これがチャンネル開設前のリサーチ、開設時、企画、編集、撮影、タイトルの付け方、動画投稿全ての基盤となります。

ここまで聞いてももちろんまだピンとこないと思うので、次章から実際にYoutubeの運用方法を順を追って解説していきます。最後まで読み終わった時、また、自身のYoutubeが成長しだした時、この「VSEOと視聴者の理解」という短い一文の意味に「あ〜確かにな〜」と納得していただけると嬉しいです。

失敗しないYoutubeの始め方

みなさんはYoutubeを始める際、どのようなことを考えましたか?

- どんなジャンルにしよう?

- このジャンルはもう遅いかな?

- 頑張って毎日投稿するぞ!

- とりあえず一本投稿してみよう。

などなど、悩みを持っている人や、逆にとにかくやってみようという人などさまざまだと思います。

私も上手くいくのか悩みを持つタイプの人間でしたし、それらの意気込みなども持っていて当然のことです。しかしここでとても重要なことがあります。

元々有名な人がYoutubeを始めたなど、そもそも出演者に価値がある場合を除いて、ほとんどの場合、開設したチャンネルが伸びるかどうかの9割はチャンネル開設前に決まってしまうということです。

そのためYoutubeはチャンネル開設前(初投稿前)に十分なマーケットリサーチとチャンネル設計を行うことが非常に重要となってきます。

チャンネルが伸びるかどうかの9割はチャンネル開設前に決まる

YouTuberというのは境界線が曖昧ですが、継続的にYouTubeで収益を得ようとすると、あなたはいち事業者、つまりYouTuberであり、YouTube運営は完全に一つの事業であるといえます。そしてそれを発展させるには同じくマーケティングの思考、チャンネルの経営力が必須です。

あなたがこれから解説するYoutubeチャンネルは一つの事業であり、チャンネル名は事業名、チャンネル概要は事業紹介欄、アップロードする動画は商品であると考えてください。もちろんプロフィール画像や背景画像も同様にお客様に見られる重要な部分であり、自分が何をやっているのかをアピールする箇所となります。ちなみに、長尺動画とショート動画は完全に別の種類の商品です(後述)。

ではここまでを前提として、先程「Youtubeはチャンネル開設前(初投稿前)に十分なマーケットリサーチとチャンネル設計を行うことが非常に重要となってくる」と述べました。

マーケットリサーチとは、あなたが参入したいジャンルにどれだけの視聴者(需要)があり、どんなコンテンツやキーワードが伸びているのか、そもそもそのジャンル選び自体が間違っていないのかを確認するものです。

例えばミニマリストのチャンネルと川辺で石を積み上げるチャンネルがあったとしましょう。それぞれ最大何人くらい日本で興味を持ってくれる人がいるでしょうか?またそのうちの何割が登録してくれればあなたの目標の登録者数に到達するのでしょうか?それは十分に実現可能であると断言できるでしょうか?

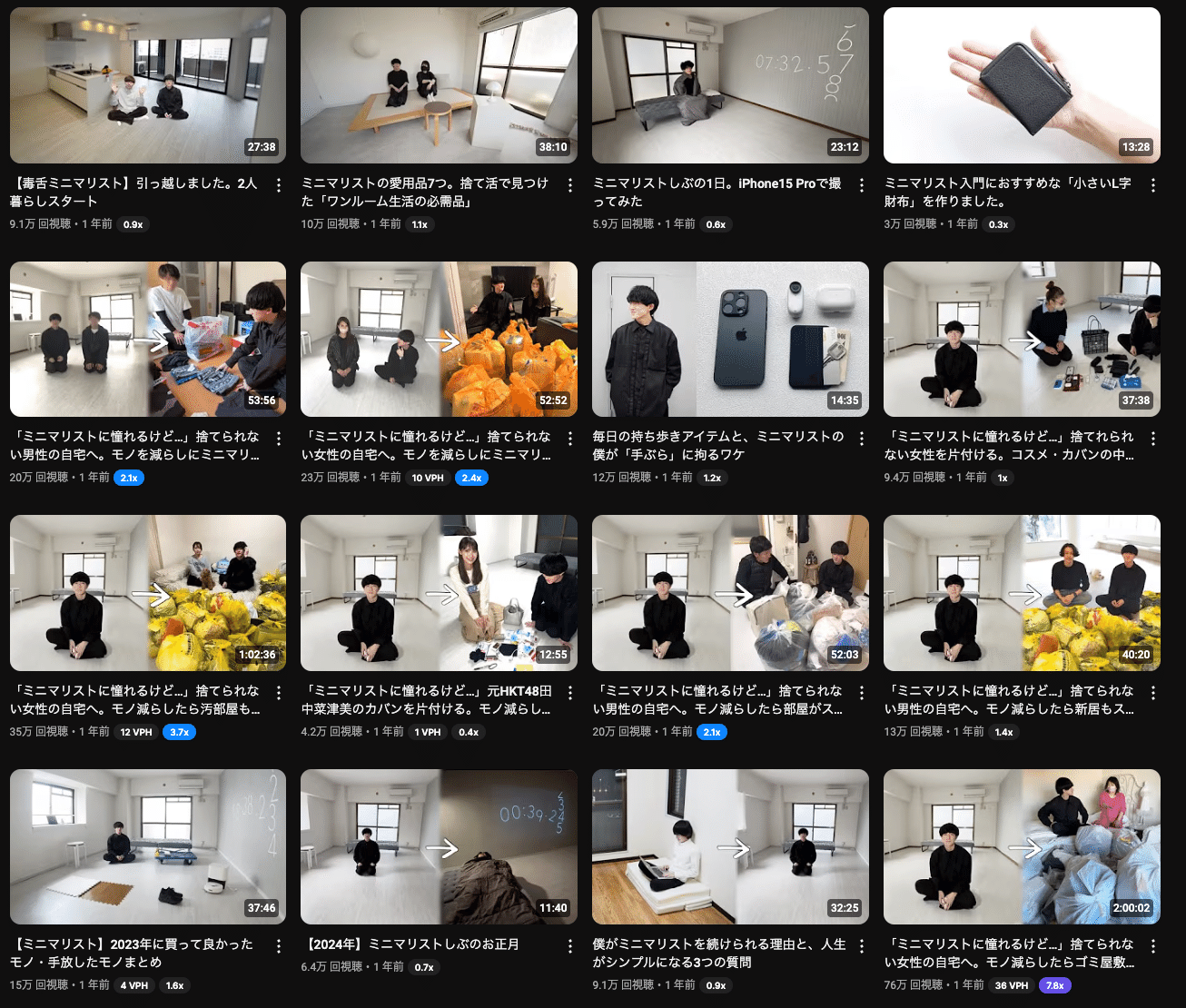

推測や予測ではなく、しっかりとYoutube検索で「ミニマリスト」などと検索し、リサーチしてみましょう。登録者100万人以上の人は何人いる?10万人以上の人は?彼らはYoutubeを始めてからどれくらい経っている?投稿本数は?ミニマリスト関連で最も再生されている動画の再生回数は?100万回再生以上の動画は何本ある?などです。

これらを調査し、例えば100万人越えのミニマリスト系Youtuberが5人、石を積み上げるYoutuberには5万人越えの人が1人だけだったとします。あなたが1万人を目指すとしたらどちらの方が簡単に見えますか?前者であれば、トップYoutuberの登録者の100人に1人くらいが登録してくれれば1万人に到達できますが、後者であれば、トップのYoutuberの登録者の5人に1人が自分のチャンネルを登録してくれなければなりません。

趣味としてYoutubeをするには何の問題もないですが、ビジネスとしてしっかりやっていくとなると、チャンネル開設前に後者のジャンルを選んだ時点で運用は超ハードモードになります。逆に前者を選んだなら、そもそもそのジャンルに視聴者がいなくて失敗したという一つの原因を消せますし、市場の規模感と目標値もある程度わかるので、そのジャンルで自信を持って挑戦することができます。

私はより正確なリサーチをするために、すでに人気の人は何年前からYoutube投稿をしているのか、もともとInstagramなど他の媒体で有名だったのか、最初の方の動画を削除していないかなど色々な視点を加味して判断しました。

これで参入すべきジャンルが決まってくると思いますが、登録者が少ないうちは需要のあるマーケットの中で少しエッジを効かせることもポイントです。

例)

料理チャンネル → 日本食に特化したチャンネル

ガジェット紹介チャンネル → カメラ機材に特化したチャンネル

エンタメチャンネル → 若者にインタビューするチャンネル

学習系チャンネル → 日本史に特化したチャンネル

ビジネス系チャンネル → NISAに特化したチャンネル

あくまでこれらは例なので尖らせすぎると視聴者がいなくなってしまいます。どこまでエッジを効かせるかはジャンルの規模感によって変わってきます。

まとめるとチャンネル設計と事前リサーチを行った時のメリットは以下のようになります。

- ジャンル選びに確信が持てる

- 投稿すべきコンテンツと投稿すべきでないコンテンツがわかる

- 初投稿ブーストが受けられる

- 悩んだ時に軸がブレにくい

- コンテンツに統一感が出て、同じ視聴者が続けて複数動画を見てくれる

- 複数動画を見ると次の動画への期待から登録してくれやすくなる

- チャンネルに統一感があるので視聴者が何のチャンネルか一目で理解できる

- 登録者が次の動画も見てくれるのでクリック率や視聴者維持率が上がる

- Youtube側が次にどんな人にあなたの動画をおすすめすべきかを理解してくれる

- 質の高い(属性の似た)熱い登録者が集まり、チャンネルパワーが上がっておすすめに乗りやすくなる。

逆にチャンネル設計と事前リサーチを行わないとどのようなことに陥ってしまうかを簡単にあげると以下のようなことが起こります。

- 視聴者のいないジャンルを選ぶと見てくれる人がそもそもいない

- 動画の軸がブレてコンテンツの統一感がなくなる

- ブレた時や悩んだ時に軸がないから正解が分からず何を改善すれば良いのか分からなくなる。

- チャンネルの動画に統一感がないと視聴者にばらつきが出てくる

- 視聴者層がバラバラになり、誰に向けてどんな動画を出せば良いかわからなくなる。

- ばらつきが出てくると登録者がいてもクリック率や視聴者維持率が下がる

- 結果的にチャンネルが死ぬ

チャンネルが死ぬとは、登録者の属性がばらつきすぎてクリック率が上がらなくなる、Youtubeがこのチャンネルが何チャンネルなのかかわからなくなって、インプレッションを増やしてくれなくなる、などの状態をいいます。チャンネルが死ぬと再起するのはとても長い道のりで、結局チャンネルを作り直した方が早いということもしばしば。

リサーチをした結果、日本史に特化したチャンネルはいける!と思ったら、絶対にそのチャンネルでは日本史に関することしか投稿しないようにしてください。世界史もダメです。世界史を入れないと伸びないならそれはそもそも日本史というジャンル選定のリサーチが間違っています。おそらくエッジを効かせすぎたので、最初から歴史というジャンルに広げておけばよかったでしょう。

もし諦めて他のジャンルに変更する場合は、既存の視聴者と新しい動画の内容がブレて動画のパワーとチャンネルのパワーが下がりやすいですし、初投稿のブーストも受けられませんので、基本的にチャンネルを新しく作りなおした方が良いと思います。

極端な例で例えると、歴史をチャンネルが急に猫チャンネルになったら既存の視聴者からのクリック率は極端に下がってしまうのは想像しやすいと思います。

この辺りはあなたの今のYoutubeチャンネルの現状によりますし、もちろん方向転換をして結果的に成功している人もいますので、あくまで私の考えです。

チャンネルの設計はマーケットの調査(ジャンル選定)と自分の性格から

ここまででチャンネル開設前にリサーチが終わり、ジャンルもしっかり決められました。

- 自分の動画を見る人はどんなキーワードで検索し、それは何人が見てくれるのか?年齢や性別、視聴者層の特性、国籍(日本か海外かによっても異なる)

- そのキーワードで実際に検索した時に出てくる動画の最高視聴回数や数十万回以上の動画の本数。人気なYoutuberがすでにどれだけいるか。

ジャンルが決められたとしても、よく見てみるとその中にはさまざまなスタイルのチャンネルがあると思います。あるひとは顔出しをしてとにかくトークがメインだったり、資料などを作って顔出しはしていなかったり、トークよりも映像に力を入れていたり、台本があったりなかったり、テンポが早かったりゆっくりだったり。

どれを選ぶべきなのでしょうか?結論は同ジャンルで既存の人気チャンネルの中から、自分のスキルや性格に合っていて同じようなことができる、またはそれ以上のクオリティを出せるスタイルを選ぶことをお勧めします。

話すのが得意なら簡単な台本や台本なしでトーク多めにしたり、見た目に自信があるならそこを全面的に出したり、話すのが苦手なら台本をしっかり作ったり、映像や編集で差別化したりと、苦手なことではなくとにかく得意なことで戦っていきましょう。弱みを全て強みに変え、自分の今持っている武器で勝負することが続けていく上でストレスもなく、差別化のポイントとなります。例)声が低くテンションの高いコンテンツができない →声が低いから視聴者が落ち着くようなコンテンツを作る。

ここでのポイントは同ジャンルで自分の性格に合ったスタイルでやっている人気チャンネルがすでにあるかどうかです。すでにあるならそのスタイルは視聴者にとって受けることが証明されています。あとはその人をよく分析し、その人より良いコンテンツを作ることで確実に視聴回数と登録者数は増えていきます。

最も簡単かつ確実な方法は「TTP」

ここまで記事を読んでくれた方は気づいているかもしれませんが、今からYoutubeを始めるのに大事なことはすでに人気のチャンネル、もしくは人気の出てきたチャンネルを徹底的にパクることです。これ私はビジネスの世界で「(T)徹底(T)的に(P)パクる」として必ず意識していることです。

ビジネスと同じでYoutubeも先に初めていた人たちには先行者利益というものがあります。しかし後発組にも良い部分があり、それはすでに彼らが多大な労力と時間と資金をかけて成功例を作ってくれていることです。

自分の性格、スキルに合ったチャンネルで、自分でも徹底的にパクれそうな人気チャンネルを一つ以上見つけ、徹底的に分析する。

何が人気のポイントなのかを、一見同じことをしているのに人気が出ていないチャンネルと比較しても良いでしょう。似たようなチャンネルなのに全く人気度が違うということもあり、実際その差というのはとてもわずかなものです。

視聴者は「なんかわからないけどこのチャンネルは好き、嫌い」と無意識かつ即座に判断しますが、クリエイターとしてそのわずかな違い、なんか良い、悪いという部分をきちんと言語化できるまで分析するのが重要です。

そこが分かれば、実際に人気のチャンネルを徹底的にパクって、かつその人の改善すべき部分を直してよりクオリティの高い動画を出すことを目指します。

また、人気のないチャンネルのダメなところは絶対に自分の動画ではやらないように意識します。

サムネイルやタイトルの付け方、チャンネルに関することはほぼ全て同じことを行い分析します。

パクるというのは印象が悪いですが、徹底的にパクることは問題はありません。何やかんやで完璧にはパクれませんし、続けているうちに企画、撮影、編集のどこかしらに自分のスタイルが出てきて、それがオリジナリティになってきます。パクるというのは、どのように動画が構成されているのか、どういう画角で撮っているのか、どんな編集をしているかなどを徹底的に分析して自分も同じようにやってみるということであり、もちろん台本を丸パクリするとかはダメです。

- 自分で0-1で新しいものを作ろうとすると、本当にそれがウケるのかわからない。成功している前例があるならそれが正解。同じものでもそれより高いクオリティを出せるなら後発組でも彼らの数割分の登録者や彼ら以上の登録者を獲得することは可能なはず。

- 同じジャンルでも人気なチャンネルとそこまで伸びていないチャンネルを徹底的に比較し、言語化の難しい違いまで捉える。

- 失敗しないためには、伸びていないチャンネルがやってしまっている間違いを絶対にしないこと。需要のない企画、クオリティの低い編集、自分主体の動画になっているなど。

伸びる動画と伸びない動画の違い

ここまでやってようやくチャンネルを開設することになります。

ただここまでちゃんとリサーチが済んでいれば、チャンネルを開設した時にはすでに自分はどういった動画を出し続けるべきなのかは明確になっていますし、見てくれる視聴者がそこにいることも確信を持てている状態なのでとてもやりやすいと思います。

ここからは16本の長尺動画の中、300万回再生1本、20万回再生以上2本、10万回再生以上1本、5万回再生以上8本を作った私が、動画作りで必ず意識していることをお話ししていきます。

視聴者の理解とYoutube運営側の理解が最優先

作った動画が多くの人に見られるためには動画のインプレッション数が増える必要があります。

ただインプレッション数は完全にYoutube運営側の裁量で、どうしたら増えるかというのは完全にブラックボックスです。ではインプレッション数を増やすにはどうすれば良いのでしょうか?

端的にいうと「Youtube運営側がお勧めしたいと思う動画を作る」です。

これを聞くと当たり前じゃんと思うのですが、意外と多くの人は「自分が作りたい動画を作る」「自分が面白いと思う動画を作る」「自分が役に立つと思うものを作る」を実践してしまっていると思います。

まず、Youtube運営は何のためにYoutubeを運営しているのかを考えてみましょう。一番にGoogleは事業として収益を上げるためにYoutubeを運営しているはずです。

そしてYoutubeは出稿された広告を見る視聴者がいることで事業として収益が発生します。

よって視聴者がいかにYoutube内の動画に満足し、長い間そこで動画を見てくれるかはYoutubeの運営にとって最重要課題となります。

釣りサムネや価値のない動画ばかりだとTiktokやinstagramなど視聴者はすぐに他の媒体に逃げるので、Youtubeは視聴者にとって価値のある動画を適切な視聴者にどう届けるかに日々取り組んでいるはずです。

Youtubeのアルゴリズム(以下VSEOといいます)もこれを実現するために設計されていることを忘れないでください(Youtube運営にとってもYoutuberにとっても視聴者のアクションが最も重要な指標となる)。

インプレッション数を増やすにはつまりYoutubeの収益が最大化される動画を作れば良いのです。

具体的にはクリック率・視聴者維持率・イントロの離脱率などが最も重要で、さらにそれに応じたインプレッション数や再生回数、チャンネル登録者数、コメントやいいねの数ももちろん重要になってきます。

その他Youtube studioに表示されているものは全て意識します。具体的には視聴回数別のランキング、投稿後24時間と今までの典型的なパフォーマンスとの比較などです。Youtube stuioの画面に表示されているもの、Youtubeからの通知は全て彼らからの重要な指標であり運営のヒントです。

必ず見落としのないようにしましょう。

コンテンツ制作でやってしまいがちな失敗

知り合いからはよく「こんな動画作ったら面白そう!」「こんなトピックは新しいよね!」という意見をもらいます。

自分もネタに困った時しばしばそういう思いつきで考えてしまいますが、視聴者が本当にそういった動画を求めているのかは常に考える必要があります。

実際視聴者はどのようなキーワードでその動画を検索するのでしょうか?

その視聴者は最大で何人いてそのうちの何割が見てくれると思いますか?

特に登録者の少ないうちほど、どれだけその動画に価値があってもキーワードに人気や知名度がなければクリックされませんし、そもそもおすすめや検索にさえ表示されないのです。

旅行系チャンネルで台湾を紹介するとします。

【台湾旅行】台北の超おいしいお店10選

【台湾旅行】現地人しか知らない花蓮の隠れた名店10選

どちらが検索されやすくて視聴者に求められるでしょうか?

私は台湾に4回行ったことがありますし、花蓮という場所のこともよく知っているので後者も見たいです。

しかし、台湾に興味のある人全員が台湾をすでによく知っているわけではありません。

それどころかYoutubeの視聴者はどの分野においても初心者が最も多くの割合を占めます。

なので、面白そう!というノリで動画を作ってしまうのではなく、まずはこの大きな数を占める層が何を求めているのかを考えながら動画を作る意識が必要です。

自分のやりたいことではなく、視聴者が求めていることを動画にする。

これを必ず意識して、企画、構成、撮影、編集、タイトルやサムネイル等の決定を行いましょう。

その他のポイント

- TTPを含め重要なことは徹底し、動画を出すたびにアナリティクスや視聴者の反応から常にPDCAを回す。クリック率・視聴者維持率・イントロの離脱率は最も大事。

- さらにそれに応じたインプレッション数や再生回数、チャンネル登録者数、コメントやいいねの数の推移がどのように変化しているかを常に確認しておく。

- 自分が狙った層に動画が届いているのか、さらにその動画で彼らが満足しているかどうかはそれらのデータに全て表れる。

- 最初は慣れていないので数値が低くても慣れとPDCAを毎回回すことで常に、新しい動画を出すたびにそれらの数値が更新されるように心がける。

- 投稿頻度について、少ないよりもちろん多い方が良いが、今自分が出せる最高のクオリティは絶対に落とさない頻度。

- 直近数本の動画の評価が次に出す動画の最初のインプ数に影響する。

- また、視聴者は2,3本動画を見て登録してくれることが多いので、チャンネルないのどの動画を見ても満足してもらう必要がある。

- 同じジャンルで同じクオリティであれば、次に出る動画も見たいから登録しとこうという流れ。

- この理由から、自分のクオリティの低い動画が次のに見る動画のおすすめ欄に表示されないように、後から振り返って、ジャンルがぶれてしまっていたり、クオリティが低いなと思って実際に伸びなかった動画はどんどん消していくのも戦略。

- 長尺動画でチャンネルを伸ばしたいなら基本的にShortsは絶対にやらないこと。多くのチャンネルを見ているとわかってくるが、Shortsを見る人と、長尺動画を見る人の属性は全く異なり、この二つはほとんどの場合相乗効果を生まない。長尺動画で再生数が回っている人はShortsの再生数が少なかったり、Shortsで再生数が回っている人は長尺を出しても再生数が登録者数に見合わないことが多い。Shortsは不特定多数にたくさん拡散されるため、チャンネル内の視聴者層がブレブレになる。

チャンネル登録される動画とされない動画の違い

たくさん再生されるとチャンネル登録される動画はまた異なります。

具体的には、よくチャンネル登録される動画はたくさん再生される可能性のある動画であると言えるが、たくさん再生される動画がチャンネル登録されやすい動画であるとは言えないということです。

つまり必要十分ではないのです。

視聴者がチャンネル登録する時というのにはもう一つ重要な要素が必要です。それは「感情」です。

視聴者は何らか心から感情が動いた時に登録するかどうかを考えます。

これを見てると心が癒される、疲れた時に心の底から笑える、私もこんな経験がしてみたい、こんな人になりたい、この人の話し方がなんか良いんだよなー。

これが感情が動くということです。そして、また見たい!と思うのはなぜか。

感情がポジティブに動いたからです。

例えそれが誰かを非難するコンテンツであっても、その批判によってもしかしたら大衆の心は満たされるかもしれません。発信内容はネガティブですが、感情の動く方向はポジティブです。

あるいは、ためになる歴史チャンネルを聞き流しているだけかもしれません。知識だけで感情は動いてないんじゃないか、と思っても、もしかしたらそれを聞いて自分には教養がついたと満足感を得ている人がいるかもしれません。

出演者自体に魅力がある場合も可愛い、かっこいい、元気がもらえる!プレゼンが上手い!などで感情が動くかもしれません。

逆に情報を詰め込んだコンテンツ、自分の旅や生活、知恵を共有するコンテンツなどはなかなかチャンネル登録されません。

同じジャンルのチャンネルで同じことを発信していてもわずかな違いで感情が動くかそうでないかは決まります。

あなたのチャンネルはどのように視聴者の感情を動かす工夫をしますか?

これを考えるときのポイント、そして私がいつも大切にしていることは、「コンテンツは自分のやりたいことではなく、必ず視聴者のために作られる」ということです。

先ほどのコンテンツ制作でやってしまいがちなまちがいでは、視聴者のニーズをしっかり捉えて動画を作るというお話をしましたが、これもかなり近い話です。

同じ旅行チャンネルでも自分が旅行した時に撮影した動画を流すのか、視聴者が求める場所に赴き撮影するのかではどちらが視聴者主体であるか、そしてどちらの動画が求められるかは分かりやすいと思います。

狙った視聴者層に正確に動画を届ける方法

コンテンツ作りでもここまで意識ができれば、あとはその動画を求めている人に適切に届けるだけです。

それはVSEOを意識することです。

- タイトルに自分が狙うキーワードを必ず入れる。そのキーワードは先述した通り、しっかりと知られていてかつニーズのあるもの。

- 概要欄にもどのような動画であるかをしっかり記載する。Youtube側はその動画がどんな動画なのかはタイトルと概要欄の文字で大部分を判別するため、そこにしっかりと動画の中身の説明を書く必要がある。

チャンネル名はチャンネルのジャンルが一目でわかるようにする。動画がおすすめに表示される時、チャンネル名やプロフィール画像も一緒に表示されるため、そこも限られたアピール部分となる。それらを適当に設定してしまうのは勿体無いしチャンネル名で検索に引っ掛かることもある。(ミニマリストチャンネルならミニマリスト山下、ソロキャンプならソロキャンおじさんなど)

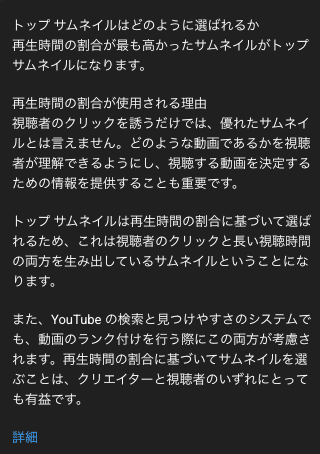

サムネイルは動画の内容とマッチするようにする。Youtube運営側はサムネイルのクリック率のみを重要視しているわけではありません。クリック率と動画の試聴時間の組み合わせを重要視しているのです。そのため、クリックされても動画の内容がサムネイルと合わなかった場合、動画の評価は低くなります。サムネイルが動画の内容をしっかり表現できているかはしっかりと確認しておきましょう。

各登録者数における目指すべき目標試聴回数

Youtubeを続けていく上でモチベーションの維持はとても大変です。登録者数が少ない時は視聴者からのリアクションもなく、特にそうだと思います。

モチベーションを維持し続ける意味も込めて、動画投稿をする毎の目標を設定しておきましょう。l

一つ目は「必ず前回の動画より視聴者維持率やクリック率をあげること」です。

動画を作る回数が増えるにつれて、必ず企画、構成、撮影や編集などに慣れてくるはずです。また毎回PDCAをしっかり回せていればその成長はより高くなるでしょう。

そのため、一つ目のモチベーションとして前回の動画より高いスコアを叩き出すことを目標としてみてください。毎動画の質を上げていくために、コンテンツの撮り溜めはしすぎないようにもしましょう。理想は一本アップロードしたらそのときの反省を活かし、次の動画を作成するという方法です。

二つ目は「目標視聴回数を必ず超えること」です。

登録者が少ないうちは、何時間、何日、何週間もかけて作った動画が数十人にしか見られないということが普通です。例えそれがとても価値のある動画だったとしてもよほど運がない限り数百数千回再生止まりになるのは当然なのです。私の動画も初めて3ヶ月間は良くて800再生、最も悪くて50再生で止まった動画もありました。時間が経つにつれて結果的にこれらの動画は今は10,20万再生を超えていますが、当時は「こんなに頑張ってるのに、、、」と、Youtubeを続けていくのはとてもしんどかったです。

そこで、高すぎる目標ではなく、各登録者数における目指すべき試聴回数の最低ラインを設定しておきましょう。各ジャンルによって異なりますし、1万人を超えると考え方は変わってきますので自分なりで構いません。

例えば登録者100人以下なら倍の200回再生を毎動画必ず達成する。1000人ならせめて登録してくれている人たちが全員見てくれてるような1000回再生は絶対に超えて、1万再生が出るように頑張ってみよう、などです。

実際に登録者100人の人が200回再生される、1000人の人が2000回再生されるというのは登録者が増えれば増えるほどすごいことだなと感じています。

それは数字的には登録者全員があなたの動画をちゃんと見てくれていると言えるからです。登録者が数万人になると自分の登録者数より少ない再生数になってしまうことの方が多くなります。せっかく登録してくれているのに見てくれていないというのは別の意味でとても悲しいです。

そして目標の視聴回数を毎回安定して達成できているということは、動画のクオリティが毎回ちゃんと保てていることを意味します。運も相まって、チャンネルが伸びてきた時、その再生数を落とさずにチャンネルを伸ばし続けられるかはこのクオリティの担保が非常に重要になってきます。たまに一つの動画だけ数十万、数百万再生されていて、他は全て数千、数百しか再生されていないチャンネルはこれが抜けていると思います。

なので各ステップにおいて適切な目標をたて、それを達成できているならとにかく自信を持って続けてください!もちろんただ続けるだけではなく、PDCAを回すことは忘れずに!!

Youtube運営は会社の事業と同じ

最後に、ビジネスとして行うYoutube運営は決して楽ではく、失敗が許されないというお話をします。

というのもYoutubeでは直近の動画が次の動画の最初のインプレッション数に影響したり、先述したように、動画の質や内容がばらつくと視聴者の質が落ちる、決断の失敗が続くとチャンネルパワーがどんどん下がっていき、Youtubeに見放されていくからです。この負のスパイラルはおそらく非常に早く、再起は登録者が多ければ多いほど難しくなってきます。

それは会社の運営ととても似ていると思います。

会社を作って、どのように運営していくか、最初は誰にも見てもらえないし、成長してきていたとしても途中で余計なことをすると逆にすごく会社自体の印象が悪くなって会社として死んでしまったり、ヒット商品が生まれるとその影響で次の商品がヒットしやすくなったりします。

また、どのように会社をブランディングしていくか、仕事の仕方やマネタイズ方法もジャンルやブランドによって適切に決断していかなければなりません。

事業と同じで、マーケットや競合の分析をし、自分の強みと弱みを理解した上で、計画的にチャンネルを運営していくことは最低限やらなければいけないことであり、時には耐え忍ぶこと、爆発的な成長には運も必要です。

しかし、運以外の部分を徹底していることで、予期せぬタイミングで爆発的に再生された時、チャンネル登録率や他の動画を見てくれる人の数、コアなファンの獲得数などは圧倒的に変わってきます。

つまり伸びた時にチャンネル設計を徹底的に行っていることでその伸びのパフォーマンスを最大的に享受することができるのです。

やるべきことをやり、じわじわとした成長で耐え凌ぎ、爆発的な成長をじっくりと待つ。これがYoutubeというネットビジネスの醍醐味であると思います。

さいごに

ここまで読んでいただきありがとうございました。何か役に立つ情報はありましたでしょうか?

前半部分でお話しした「VSEOと視聴者の理解」(自身が動画を届けたい視聴者のことをよく理解し、彼らのためにのみ動画を作る。その動画をきちんと彼らに届けるためにYoutube自体を作っている人たちを理解する)をもう一度考えてみるとどうでしょうか?

少しはこの言葉を通して、何を伝えたかったのかを理解していただけたでしょうか?もしかすると実際にYoutubeを始めていない方はまだ実感が湧かないかもしれません。

ただ、皆さんのYoutubeチャンネル登録者が10000人になった時、100000人になった時、もしくは10万回再生、100万回再生の動画を作った時、この言葉の意味に共感していただけると嬉しいです。

また、それらを達成したのになぜ自分が達成できたかわからない時、またこの記事を読んでいただき、その達成した出来事に再現性のある部分を見出していただけると幸いです。

最後まで読んでいただきありがとうございました。よろしければいいねとコメントを残していただけると書いて良かったなーと感じますのでぜひ!